Seit mehr als 100 Jahren industrieller Nutzung wurden am innerstädtischen Standort der ehemaligen Magdeburger Armaturenwerke (MAW) Boden- und Grundwasserkontaminationen mit LCKW (leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe) festgestellt. Die Belastungen liegen überwiegend in gering durchlässigen Sedimenten und teilweise unter bestehenden Gebäuden. Ziel der technischen Sicherung war es, eine wirksame Reduktion der Schadstofffrachten zu erreichen und zugleich die Voraussetzungen für die weitere gewerbliche Nutzung des Areals zu erhalten.

Gegenstand der Maßnahme

Im Fokus standen lokal schwer zugängliche, hydraulisch geringer durchlässige Schichten mit Sorption und Diffusionssteuerung, die das Sanierungsverhalten maßgeblich prägen. Die Sanierungsschritte mussten so ausgelegt werden, dass keine Verlagerung von Schadstoffen erfolgt und der laufende Betrieb im Bestand möglichst wenig beeinträchtigt wird. Die Randbedingungen umfassten geringe Durchlässigkeiten, komplexe Strömungsverhältnisse und bauliche Überdeckungen. Daraus ergaben sich hohe Anforderungen an Ausführungslogistik und Genehmigungsmanagement, vor allem unter innerstädtischen Rahmenbedingungen. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Sicherstellung betrieblicher Zufahrten sowie der Aufrechterhaltung sensibler Versorgungsinfrastruktur.

Vorgehen und Methodik

Die Umsetzung erfolgte zweistufig. Zunächst wurde eine thermische Mobilisierung angewandt: In rund 8 m Tiefe wurde ca. 70 °C warmes Wasser infiltriert, um an Sedimentoberflächen sorbierte LCKW zu lösen und in mobilere Zonen zu überführen. Der Temperaturimpuls verkürzte Diffusionswege, erhöhte den Massentransfer und erschloss abgeschirmte Porenräume.

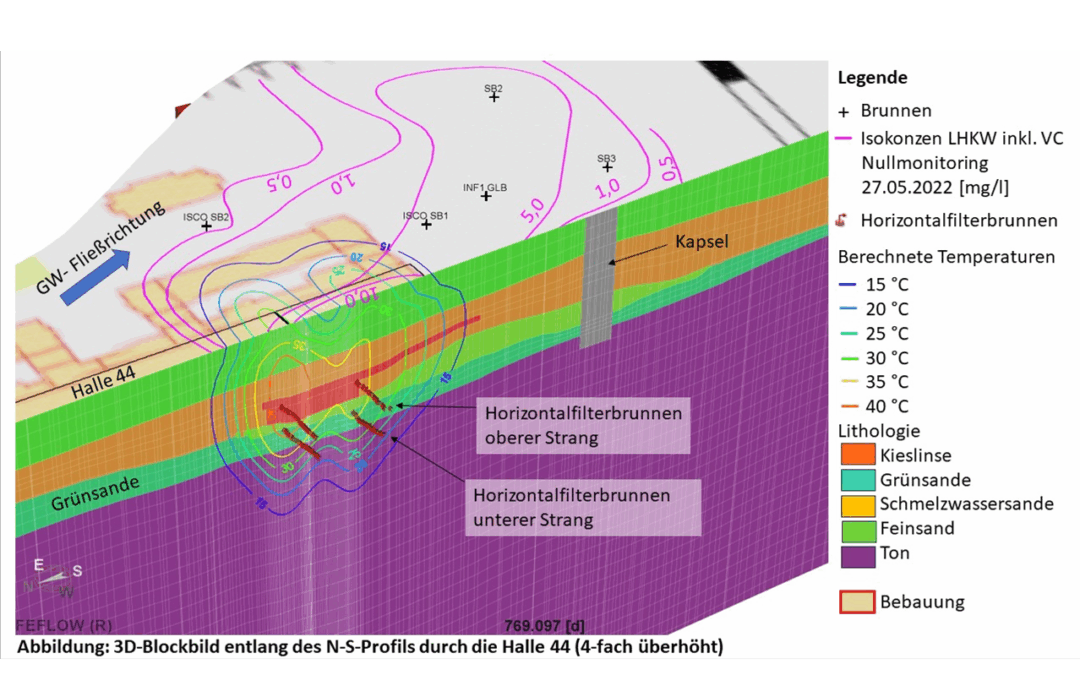

Daran anschließend kam eine in-situ chemische Oxidation (ISCO) zum Einsatz. Über Horizontalbrunnen in etwa 6 m Tiefe wurde oxidationsmittelhaltiges Wasser in den Untergrund eingebracht, um LCKW gezielt abzubauen. Entstehende Abbauprodukte diffundierten teilweise gasförmig in die ungesättigte Zone und wurden mittels Bodenluftabsaugung in ca. 3 m Tiefe kontrolliert erfasst. Der Zyklus (Erwärmung und anschließend Oxidationsmitteleinsatz) wurde anschließend wiederholt, um den Rebound (Wiederansteigen der Schadstoffkonzentrationen) zu verringern.

Modellierung und Pilotierung

Zur Auslegung wurden gekoppelte Stofftransport- und Wärmetransportmodelle eingesetzt, um Reichweiten, Temperaturfelder und Reaktionsfronten prognostisch zu bewerten. Die Modellrechnungen dienten der Dimensionierung der Infiltrations- und Brunnengeometrien sowie der Abschätzung möglicher Nebenwirkungen im Sinne der Genehmigungsfähigkeit. Ein vorgeschalteter Pilotversuch bestätigte die Annahmen zur Reaktionskinetik, hydraulischen Wirkung und Prozessstabilität. Kalibrierung und Validierung der Modelle erfolgten gegen Zeitreihen aus Grundwassermessstellen und Temperatursonden. Die daraus abgeleiteten Unsicherheitskorridore bildeten die Grundlage für konservative Bemessungen und belastbare Entscheidungsregeln.

Ein engmaschiges Monitoring erfasste Wasserstände, Temperaturverteilungen, LCKW-Konzentrationen, Begleitstoffe, Abbauprodukte und Bodenluftparameter. Die integrierte Auswertung aus Betrieb, Messdaten und Modell erlaubte eine laufende Anpassung der Betriebsparameter.

Ergebnisse und Übertragbarkeit

Die Messdaten belegen eine signifikante Reduktion der Schadstoffkonzentrationen im Sanierungsfeld ohne nachweisbare Verlagerung. Insgesamt wurden mindestens 1.500 kg LCKW entfernt bzw. abgebaut. Die Kombination aus thermischer Mobilisierung und ISCO erhöhte die Reaktionsraten, erschloss zuvor abgeschirmte Porenräume und verkürzte die Sanierungsdauer.

Mit der Maßnahme sind die Voraussetzungen für die weitere gewerblich-industrielle Nutzung des innerstädtischen Standorts gegeben. Der thermisch unterstützte ISCO-Ansatz ist auf Standorte mit geringer Durchlässigkeit, komplexer Geometrie oder baulicher Überdeckung übertragbar. Dokumentierte Planungs-, Betriebs- und Monitoringbausteine unterstützen die Anwendung in vergleichbaren Schadensbildern.

Rolle der AKVO GmbH und weitere Beteiligte

Die AKVO GmbH plante das Projekt in allen Leistungsphasen, legte es modellgestützt aus und begleitete die Ausführung. Schwerpunkte lagen in der gekoppelten Stoff-/Wärmetransportmodellierung, der Konzeption und Auswertung des Pilotversuchs sowie im adaptiven Betriebs- und Monitoringdesign. Die interdisziplinäre Ausrichtung erlaubte eine konsistente, genehmigungsfähige und betriebssichere Umsetzung.

Die Sanierung der grundstücksübergreifenden Kontaminationen erfolgte in Kooperation mit den Grundstückseigentümern, dem Umweltamt der Stadt Magdeburg und der Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF). Regelmäßige Projektrunden, dokumentierte Entscheidungen und transparente Kommunikation unterstützten eine zügige und belastbare Umsetzung.

Fazit und Ausblick

Die technische Sicherung zeigt, dass die Kombination aus thermischer Mobilisierung und ISCO an schwierigen innerstädtischen Standorten bei hydraulisch schwer erreichbaren Sedimenten wirksam und steuerbar ist. Der erreichte Sanierungserfolg stellt einen belastbaren Beitrag zur Emissionsminderung und Standortstabilisierung dar. Auf dieser Grundlage können künftige Maßnahmen an ähnlichen Standorten zielgerichtet geplant und umgesetzt werden.